築古空き家リノベの後日談

- 執筆者 吉田晶子

- 所 属フリー

2022/11/11

いなかマガジンをご覧のみなさまこんにちは! 高知県香美市物部町で山暮らしを楽しんでいる吉田晶子です。

昨年に一目惚れした築古空き家をリノベーションして今年春から住んでいます。

今回はこの1年弱のふりかえりと、築古空き家住まいのメリット、デメリットについてなど、DIY初心者のわたしの経験を通してお伝えしたいと思います。

わたしと同様の方が家づくりにチャレンジするきっかけになると幸いです!

DIY、やってみよう〜♪

コロナ禍以降の巣篭もり生活から都会の賃貸暮らしの人々の間でもDIYが空前のブームなのはYouTubeやホームセンターのDIYコーナーの充実度を見ると納得です。

なので、せっかく田舎の一軒家で暮らすからには DIYにチャレンジすることは自分にとってのマストな課題でした。

しかし、言うは易し行うは難し! 動画で見ているのと実際やってみるのは全然違っていました・・・。

田舎には小屋やログハウスをサクっと建てちゃうような達人もゴロゴロいますが、わたしはと言うと、カナヅチやノコギリを持つのは小学校の技術家庭科の授業以来というド素人だったので先生が必要でした。

ホームセンターにて工具選びから。どれが自分に適しているのかもわからず・・

そして先生を確保するためにした選択というのが、

「リフォーム会社や工務店には頼まずに、職人さんは全て知り合いや紹介で来てもらい先生になってもらうことと、大掛かりな基礎工事は市の耐震補強補助金を活用する」

ということでした。

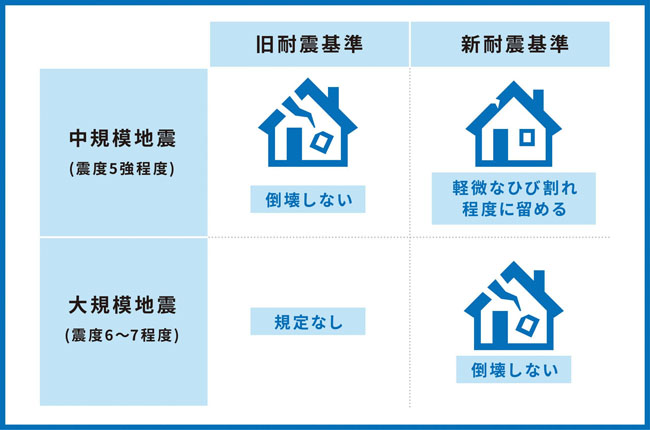

昭和56年以前に建てられた旧耐震基準住宅は、震度6以上の大きな地震が起きたら倒壊の恐れがあるため、自治体単位で耐震工事の補助金を出しています。

それと大工仕事となんの関係があるのかと言うと、うちの自治体の場合耐震補強を入れる部屋の壁の現状復帰のための工事費用も補助してもらえるのです!

なので、間取変更や古い土壁や天井を剥がすなどの基礎作業が耐震工事業者の仕事の一環としてやってもらえるため、大掛かりな大工仕事が減り予算的にも作業量的にもハードルが下がりました。

壁を壊して補強を入れてベニヤ張りまでが工程範囲。向かって左手は壁で隔てられていましたが壊して広々とした間取りに変更。

壁を壊したら出る瓦礫の山。これらの処分も補助対象。

スケジュールとしては、まずは耐震工事~トイレ・浴室の左官作業はプロの職人さん、そして最後に、先生の指導の下DIYでフローリング張り、壁塗り等の内装仕上げという流れでした。

※注)補助内容に関しては自治体によって異なるかもしれません。

想定外のトラブル続出

上記のとおりでのんびりDIYリフォームという予定でしたが、いざ始めると想定外のトラブルで工程は遅延の連続という結果でした。

施工会社を入れない=現場監督は自分だと後から気づく・・!

現場監督て、、家づくりなんてやったこともない素人です。 無謀と言や無謀のひとこと(汗)本当に苦しかったし辛かったです(涙)

新生活スタート当初はこんなカオスな部屋で心折れました。

●トラブルその①

工事前に雨漏りが発覚!屋根修理が先に入り作業が大幅に遅れる。

●トラブルその②

耐震工事後に施したベニヤ板の上に漆喰を塗るとシミのようなアクが浮き出てきました!ベニヤ板への施工は細心の注意が必要だったみたい・・

プロに監督を頼んでいたらトラブルも回避できただろうし、もっと早くに仕上がっていたと思います。

「愛着湧くでしょ?」

DIYの先輩からかけてもらった言葉です。

しんどさ絶頂の頃は全く同意出来なかったですが、 ある程度ゴールが見え始めた頃からは愛着が湧きはじめました!

ラブリコで作った棚で雑貨を飾ったりする余裕が出来始めた頃は簡単な木工品もサクっと作れるように。

すごく快適でピカピカでは決してないですし、古さや汚れが残っている部分もあります。

ここはもっとこうしたかったなぁ、でも予算が・・と諦めた箇所も沢山あります。でも全てひっくるめて「愛着」なのです! さすが先輩の言葉には重みがあります。

ビフォーアフターチラ見せ。

天井の漆喰塗りはプロの職人さんでも嫌がる作業らしい。マジで首が死にました!!おまけにアクのせいでムラだらけ!

DIYに挑戦したかった動機のひとつに、これまで見たDIYした友人、知人宅のビフォーアフターの感動を自分でも味わいたい!と言うのがありました。それができるのがDIYの醍醐味ですね。

築古空き家へのこだわり

田舎で家を持つことのメリットのひとつとして、新築を建てるのに都会よりも安くできますが、わたしの場合は最初から築古の空き家しか考えていませんでした。

でもいわゆる築100年越えの歴史ある古民家ではありません。

そういう古民家で素敵に暮らされている方は沢山いて憧れてはいましたが、古民家は広すぎてその分改修費用がかかるのと、蔵付きだったりすると普段の維持、管理も結構大変そう・・・という印象がありました。

元の和室を洋室に。スケルトンにはしていないので、和テイストが残り残留物の和ダンスともマッチング。

なので中途半端な昭和感たっぷりの古家が自分の身の丈にはぴったりだと思ったのです。

昭和な家の良さって古さや野暮ったさの微妙なニュアンスが、デザイン次第では個性や味を引き出すことができるところです。

古さに寄り添い、全部新しくしないで現状の古いままそこそこ快適に住めるように工夫する。築古家のリフォームの楽しさはそういうところにあります。

そして冬支度!

これから初めての冬を迎えます。ここは少し標高のある山間部。しかも気密性、断熱機能性に欠ける古家です。

ここで山暮らしのマストアイテムの登場ですが設置はまだこれから。そこまで時間に余裕がありませんでした。

さてこの最強アイテムで厳しい山の冬を乗り越えることができるのでしょうか?!

ワクワクします! というのはウソで、これからの設置作業を思うと少し不安・・・(笑)