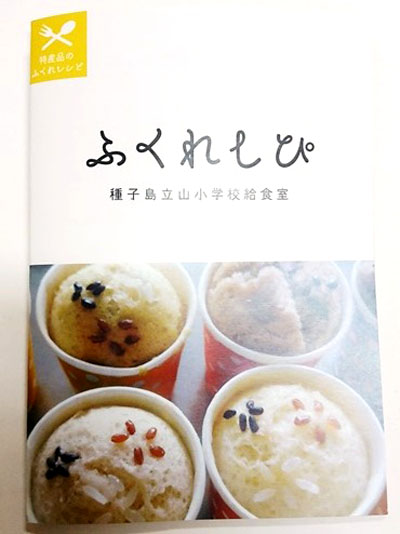

ふくれしぴ のこと

2018/06/22

- 執筆者 小原宙子

- 所 属鹿児島県西之表市地域おこし協力隊

自治体にもよると思いますが、協力隊は各人に予算が200万円の予算が年間ふりあてられているとされていますが、その半分以上はだいたいの場合、給与や住居費用、また公用車の借用があればそういった大きな固定経費に使われているのが実際ではないでしょうか。

どこに所属しているかなどで仕組みは違うと思われますが、公務員などの場合は、事前にどういった項目にいくらという申請を行い、それが議会承認を受けた上での試行となります。

そのため、もし研修や商談のための出張費がもっと必要だ!ということに、年度の途中でなった場合、予算の項目変更(予算の組み替え)が必要になる場合が多いのではないでしょうか。

ふくれしぴの場合も、製本に向けて、本作りのプロのかたなどのたすけはあったものの、印刷費用については予算の組み換えが必要でした。

また聞く話によると、ご自分で企画書などを立ち上げ補助金などを獲得されるケースもあるようです!すごーい。

関東の都市部にいたころ、私は消費者でした。(今もですが)。産地を気にしたり、ちょっと値段があがっても口に入るものを選んでいたり、そういった自然食品が好きで働いていたこともありました。

まわりに子どもさんがいる年齢になってきたり、地域の中でも元気で優しい高齢者の方たちにふれるごとに、おいしくて体にも良い食べ物を改めて考えるようになってきました。

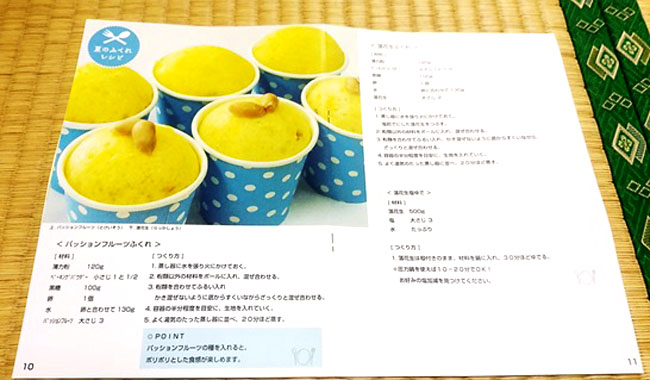

ふくれ菓子は、黒糖がベースになった蒸しパンで材料もとってもシンプル。

蒸し揚げればふわふわ。小さな子どもから高齢者の方までおいしく食べることが出来ます。また、形もいろいろ。中にいろいろなものを混ぜ込めばまた違った、おしゃれな一品にも早がわり。

また、シンプルで応用が利く。ご家庭で作りやすいということは、何が入っているか、その行程はどうかがわかる安心なもの、でもあります。

また、今テレビなどでも話題になっているふるさと納税という窓を使えば、離島であっても、その土地のうんまかもんを気軽に食べていただける機会になります。その食べ方もちょっと紹介があったら、もっと身近になりますよね。

そんなこんなで、立山小学校ふくれしぴはこんな感じ。

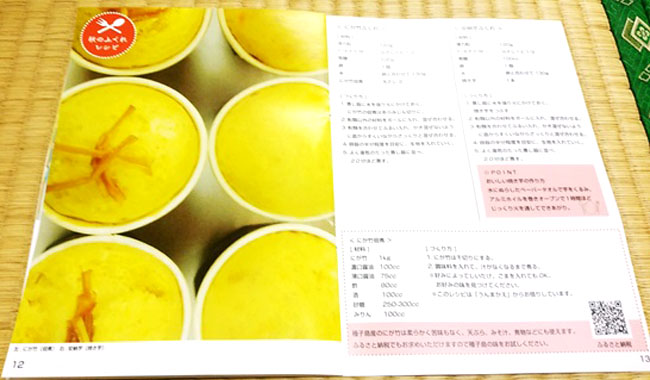

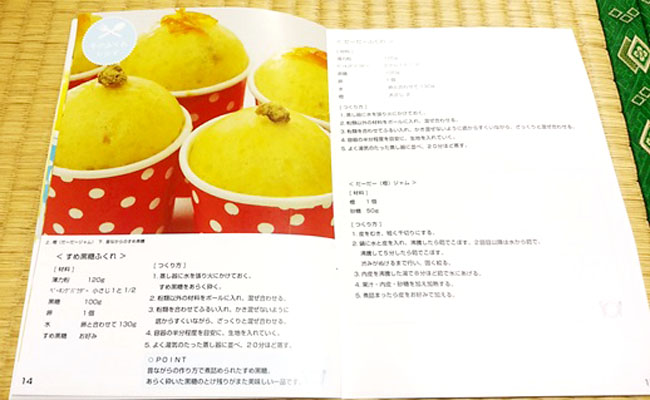

作りやすくて、可愛くて、美味しい。郷土菓子ふくれ∞特産品のレシピ集と、可愛いイラストで季節と道歩きの略図、そして空撮画像なども使ったきれいな写真で構成される。A4の半分の大きさ20ページのブックレットになりました。

最初のページ

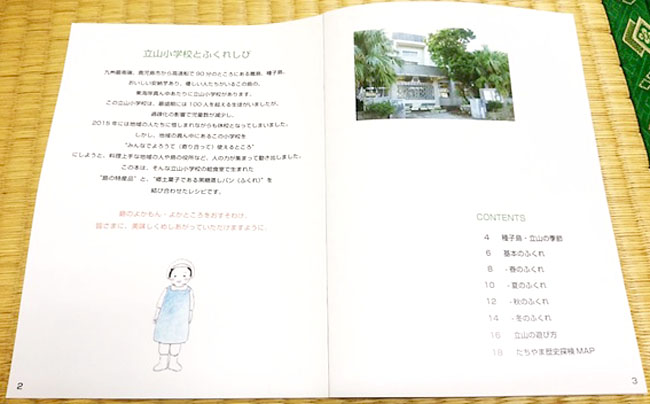

立山小学校とふくれしぴ

九州最南端、鹿児島市内から高速船で90分のところにある離島、種子島。おいしい安納芋や優しい人たちが育つこの島の、東海岸真ん中あたりに立山小学校があります。

過疎地域といわれるこの地域は子どもが少なく2015年に休校が決まりました。地域の真ん中にあるこの小学校。料理上手な地域の人や島の役所など、人の力が集まって、この小学校の給食室を

“みんあんでよろうて(寄り合って)使えるところ”

にしようと動き出しました。

この本は、そんな小学校の給食室で生まれた、島の特産品と、郷土菓子の黒糖蒸しパン「ふくれ」を結び合わせたレシピです。

島のよかもん・よかところをおすそわけ。皆さまに、美味しくめしあがっていただけますように。

そしてイラストが続き

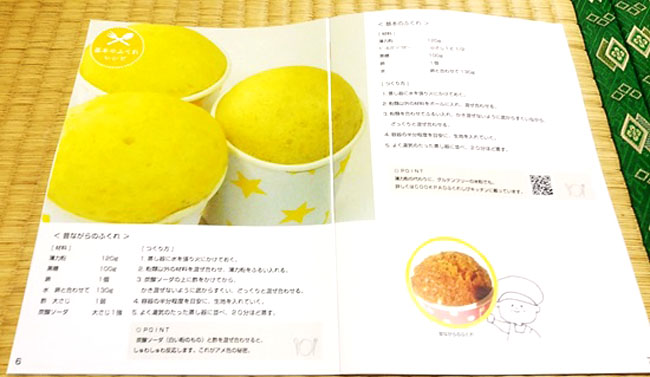

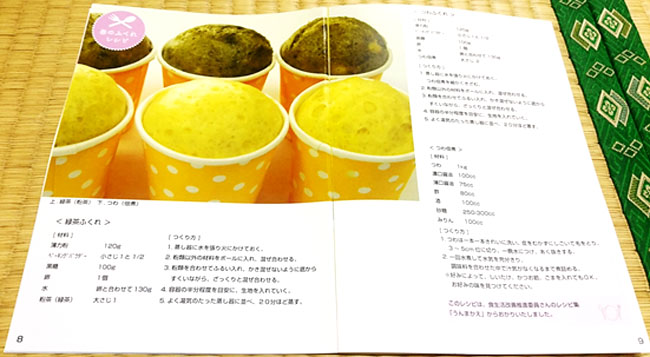

レシピは、ベーキングパウダーと黒糖と小麦を使ったレシピを中心に季節のものを紹介しています。(cookpadのふくれしぴ☆キッチンには米粉のレシピも載っていますよ。)

春は、つわの佃煮入りとお茶味。

お茶の一番早い収穫は種子島なんですよー。

夏は、パッションフルーツ(種入り)と、落花生。

ここにある塩ゆでのレシピは、cookpadの落花生部門でも1位に輝きました☆☆☆

つくれぽもついている人気レシピたちです。

秋は、安納芋とにが竹(ロケット竹)

おいしい安納芋の焼き芋の作り方ものっていますよ。

冬は、だーだー(橙)とすめ黒糖。昔ながらの煮詰めて煮詰めて、また煮詰めていく(すめ)黒糖製法は、種子島の冬の風物詩のひとつです。

こうした様々なふくれ紹介が載っています。もちろん最初に昔ながらの茶色い:タンサンと酢の反応のふくれや、シンプルな作りやすいふくれのベースものっています。

お家にあるものやあいそう!と思ったものなど、この本をひとつの参考に、皆さんにとってのおいしい塩梅が見つかるといいなと思っています。また、種子島の味をおうちでも感じていただけたら。

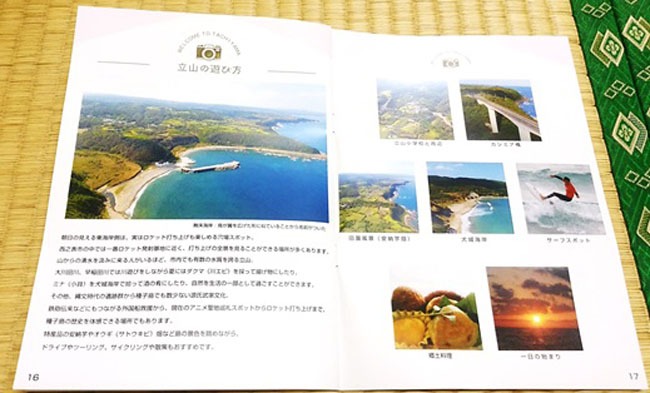

いつかは種子島にも足を運んでみてください。後ろのほうのページでは、立山校区のご紹介もしています。

空撮映像などきれいな写真とおすすめのスポット情報。実物をみるとまたきれいですよ。この他に夜の星のきれいさや、もちろん人と交流してみれば新しい魅力がきっとみつかることと思います。

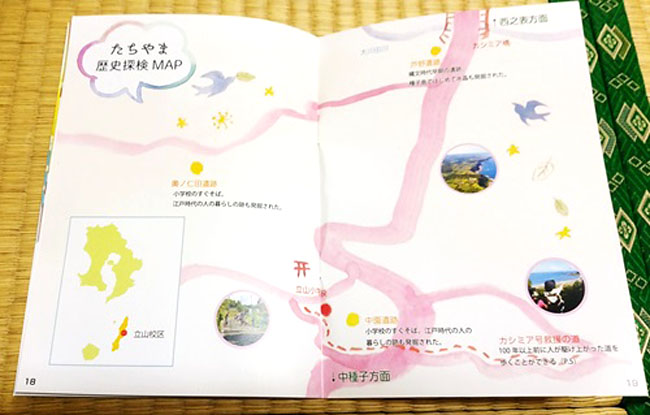

最後の歴史マップは、地域にふるさとまなび~隊の子どもたちがきてくれて探検をしたときの少し拡大バージョン。後ろについているQRコードで、各種情報に移動することも出来ます。

どうでしょう? 実物が気になる方は…まて次号!